「片付けは苦手だけど、きれいな部屋で過ごしたい」――そんな思いを持つ人は多いはず。でも、完璧を目指す片付けは続かず、結局また散らかってしまう…。私もその一人でした。そんな私がたった1日5分の「片付けルーティン」を始めたことで、散らかりにくい家を手に入れられたのです。その方法と工夫を、今回は具体的にご紹介します。

なぜ片付けが続かなかったのか?(自分の経験)

モノを「動かすだけ」で終わっていた

以前の私は「片付け」と言いながら、実際はモノを右から左へ移動させているだけでした。机の上の書類を棚に移動し、その棚がいっぱいになったら別の部屋に移す…。一見、部屋はきれいになったように見えるのですが、実際にはモノの場所が決まっていないため、ただの“仮置き”状態。時間が経つと元の場所に戻るどころか、さらに散らかってしまいます。この「移動だけ片付け」は、手間だけかかって成果が感じられないため、モチベーションが続きませんでした。

さらに、収納場所が決まっていないと、片付けのたびに「これどこに置こう?」と考える時間が増えます。その時間と労力の積み重ねが面倒くささを加速させ、やる気を削いでいくのです。

片付けを完璧にやろうとして疲れてしまった

「片付けるなら徹底的にやらないと!」という完璧主義が、私の片付けを失敗に導いていました。休日を丸一日使ってクローゼットの中を全部出し、要る・要らないを仕分けして、収納まで終わらせようとする…。しかし現実は、途中で疲れ果てて中途半端なまま終わることもしばしば。その結果、出した荷物が床に積み上がったまま数日過ぎてしまい、むしろ散らかることもありました。

完璧を目指す片付けは、時間も体力も必要です。掃除が苦手な人ほど、この「一気にやろう」とする姿勢が続かない原因になります。

収納場所があいまいで、結局また散らかる

「使ったら元の場所に戻せばいい」というのは理屈としては簡単です。しかし、その“元の場所”がそもそも決まっていないと、戻すことができません。例えば、郵便物をとりあえずキッチンカウンターに置いてしまい、そのまま数日…。その間に新しい郵便物が届き、どんどん山積みになっていく。この繰り返しで、部屋はすぐにごちゃごちゃになります。

収納場所があいまいな状態では、家族もどこに片付ければいいかわからず、「とりあえず置き」が増えます。これも散らかるスピードを加速させる原因でした。

「時間を作る」こと自体がストレスだった

「片付けの時間を作らなきゃ」と考えることが、すでにストレスになっていました。仕事や家事の合間にまとまった時間を取るのは難しく、予定が詰まっている日ほど「今日は無理だな」と先延ばしに…。この“時間の確保”が大きなハードルになっていたのです。

片付けを「特別な時間」にしてしまうと、忙しい日には実行できず、結局散らかったまま過ごすことになってしまいます。

片付けの目的があいまいだった

「なぜ片付けたいのか」が明確でなかったのも、続かなかった原因です。なんとなく「きれいにした方がいいよな」という程度では、疲れている日ややる気のない日に優先度が下がってしまいます。結果的に、必要に迫られたときだけ動く“突発的片付け”になり、日常的に散らかることを防げませんでした。

目的がはっきりしていないと、片付けは「やらなきゃいけない面倒なこと」になってしまい、楽しくもなければ習慣にもなりません。

変えたこと①:時間ではなく“タイミング”で動く

ルーティンを「行動のついで」に組み込む

片付けが続くようになった一番の理由は、「時間で決める」のをやめて「タイミングで決める」ようにしたことです。以前は「夜9時になったら片付けよう」と決めていましたが、仕事や子どもの寝かしつけでバタバタして気づけば時間オーバー…。結局できない日が多く、自己嫌悪に陥ることもありました。そこで「毎日必ずやっている行動」にセットする方法に変更。たとえば、朝の着替えが終わったら必ずドレッサー周りを整える、夜の歯磨き後に洗面台を拭くなど、既に習慣化している行動の延長として組み込むようにしました。これなら「やらなきゃ」と思い出さなくても自然に体が動きます。

朝の支度後・夜の歯磨き後に決める理由

朝は「出かける準備」の流れ、夜は「寝る準備」の流れの中に組み込むと、意識しなくても取り組めるのがポイントです。朝の慌ただしい時間でも「服を着替えたらドレッサーを整える」と決めておけば、わずか数十秒で片付け完了。夜は歯磨き後に洗面台を拭くだけで、翌朝も気持ちよく使えます。わざわざ片付け用の時間を確保する必要がなく、「流れの一部」として自然に組み込めるのが、習慣化の最大のコツです。

家事と一緒にやると負担が激減する

片付け単独でやろうとすると重く感じますが、家事と組み合わせると驚くほどラクになります。例えば、洗濯物を干すついでに洗濯機周りを拭く、料理を作った後にコンロの油跳ねを拭く。これらは「片付け」というより「ついで作業」の感覚なので、負担がほとんどありません。特に料理や洗濯は毎日必ず行う家事なので、セット化することで習慣化の確率が一気に高まります。1日5分にも満たない小さな積み重ねが、1週間後・1か月後には大きな違いとなって表れます。

「ながら片付け」のコツ

さらに、日常のスキマ時間を活用する“ながら片付け”も効果的です。たとえばテレビを見ながら引き出し1段だけ整理する、電話をしながらテーブルを拭く、YouTubeを聞きながらキッチンの調味料を並べ直す…。こうした「片手間でできる作業」をあらかじめリスト化しておくと便利です。思い立ったときにすぐ行動できるので、無駄な時間を片付け時間に変えられます。

タイミング固定で習慣化が早くなる

タイミングを固定すると、「この行動の後は片付け」というセットが脳にインプットされます。習慣化の初期は「めんどくさい」と思うこともありますが、行動がパターン化されると考える前に自然と体が動くようになります。片付けを“やるかやらないか”と迷う隙がなくなるため、習慣化が加速するのです。

変えたこと②:“収納場所”を先に決めた

収納場所が決まらないと片付けは進まない

片付けがうまくいかない原因の一つは、「物の住所が決まっていないこと」。住所がなければ、出した物をどこに戻せばいいのか毎回迷い、結局テーブルや床に置きっぱなしになってしまいます。そこでまず取り組んだのが「すべての物の収納場所を決める」ことでした。置き場所が決まると、迷わずにすぐ戻せるので片付けのスピードも格段に上がります。

よく使う物ほど「取り出しやすい場所」に

収納を考えるときの鉄則は「よく使う物ほど手前に置く」ことです。頻繁に使う調味料や文房具を奥にしまうと、取り出すたびにイライラします。その結果、戻すのも面倒になり出しっぱなしに…。逆に、使用頻度が低い季節家電や書類は奥に収納。これだけで日常の動線がスムーズになり、「使ったらすぐ戻す」が自然にできるようになりました。

ラベル付けで迷わない収納づくり

収納ボックスや引き出しにはラベルを付けました。「調味料」「おやつ」「文房具」など分かりやすく書いておくことで、自分だけでなく家族も迷わず片付けられます。特に子どもは“文字より絵”の方が直感的にわかりやすいので、おもちゃ箱にはジャンルごとに色やイラストをつけて分類。戻す場所が一目でわかるように工夫すると、家族全員が片付けに参加しやすくなります。

家族も迷わない仕組みにする

片付けは一人で頑張ると長続きしません。大切なのは「誰でもできる仕組み」にすることです。たとえばリビングのリモコンは専用トレーに置く、郵便物は玄関のボックスにまとめる、といったルールを作りました。家族全員が同じルールを共有することで、「あれどこ?」と探す手間も減り、自然と片付けが定着します。

収納場所決めの3つのルール

収納場所を考えるときには、以下の3つを意識しました。

-

使う場所の近くに置く

掃除道具は掃除をする場所の近くに、文房具は勉強机のすぐそばに置くことで、移動の手間が省けます。 -

出しやすく戻しやすい

フタを開ける手間が多いと戻すのが面倒になります。引き出すだけ、放り込むだけ、という“ワンアクション”で完結できる収納がベストです。 -

家族全員が場所を把握できる

自分だけわかる収納では意味がありません。誰でも見ればわかる仕組みにしておくと、自然と「出したら戻す」が全員の習慣になります。

無理なく続けるために意識したこと

1日で終わらせようとしない

片付けを「今日で全部終わらせよう」と思うと、最初から大きな負担を抱えてしまいます。大掃除のように一気にやると、数時間は頑張れても次の日には疲れて何もできなくなることも…。そこで大事なのは「毎日少しずつ」で進めることです。たとえば今日はリビングのテーブル上だけ、明日はキッチンの引き出し1段だけ、といったように小分けにして取り組むと、無理なく継続できます。短い時間で終わるから「今日もできた」という達成感も得られ、次に進むモチベーションにもつながります。片付けはマラソンのようなもの。コツコツ進めることで、気づけば大きな変化を実感できます。

完璧よりも「8割OK」でいい

「片付け=完璧にやらなきゃ」と思うと、それ自体がストレスになります。実際、完璧を目指すと「まだ終わらない」「もっときれいにしなきゃ」と気持ちが重くなり、続けるのが難しくなってしまいます。そこでおすすめなのが「8割OKでいい」という考え方。たとえば本棚の本をすべてサイズ順に揃えるのではなく、ざっくり“ジャンルごとにまとめる”だけでも十分です。細部にこだわらなくても、生活はスムーズになります。「とりあえずこれで快適に暮らせる」という基準を自分の中に持つと、肩の力を抜いて片付けに取り組めます。完璧ではなく“続けられる片付け”こそが長期的な成果につながります。

自分の性格に合った方法を選ぶ

片付けの正解は一つではありません。几帳面な人は細かいルールを決めた方がうまくいきますが、大雑把な人が同じことをしようとすると逆に苦しくなります。大切なのは「自分の性格に合った方法を選ぶこと」。たとえば几帳面な人なら「ラベルを貼ってきっちり仕分け」、大雑把な人なら「とにかくカゴにまとめて入れる」だけでもOKです。自分にとって負担が少ない方法を選べば、自然と習慣になります。SNSや雑誌に載っている収納法も参考にはなりますが、無理に真似する必要はありません。自分の性格と生活スタイルに合う形にアレンジすることが、片付けを続けるコツです。

見える場所だけでも先に片付ける

家全体を一気に整えるのは大変ですが、まず「見える場所」だけを整えると気分が大きく変わります。たとえば、リビングのテーブルやキッチンカウンターに物がないだけで「部屋が片付いている」という印象になります。逆に、収納の奥が多少ごちゃごちゃしていても、普段の生活で目に入らなければ気にならないもの。最初は“人の目につく場所”や“自分がよく目にする場所”を優先的に整えてみましょう。短時間でスッキリした実感が得られるので、「やれば変わる」という成功体験になり、次の片付けへの原動力にもなります。

モチベーションを保つちょっとした工夫

片付けを続けるには、モチベーションをどう保つかがポイントです。そのためにおすすめなのが“小さなご褒美”を取り入れること。たとえば、「リビングを片付けたらお気に入りのコーヒーを一杯飲む」「1週間続いたら新しい収納グッズを買う」といったルールを作ると、楽しみながら取り組めます。また、見た目が好きな収納アイテムを使うのもモチベーションアップに効果的。お気に入りのカゴやケースが部屋にあるだけで、「また片付けたくなる」という気持ちになります。片付けは義務にすると苦しくなりますが、“楽しみとセット”にすると無理なく習慣にできるのです。

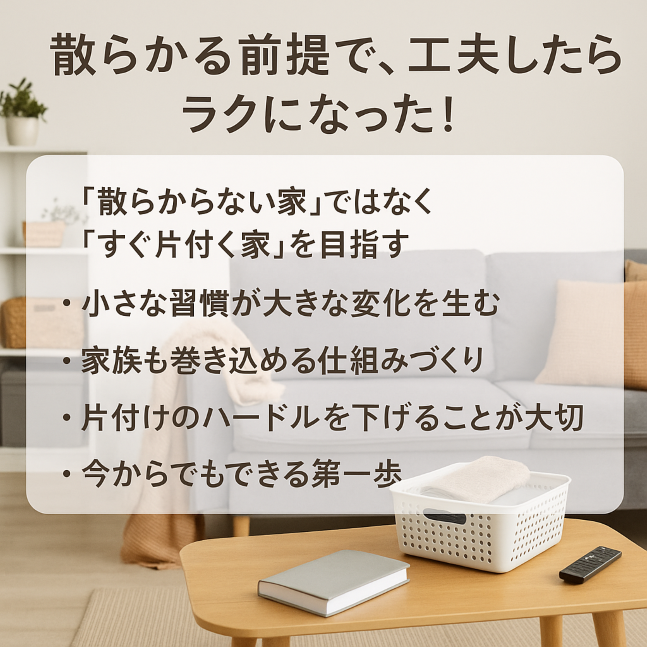

まとめ:散らかる前提で、工夫したらラクになった!

「散らからない家」ではなく「すぐ片付く家」を目指す

どんなに整った家でも、暮らしていれば必ず物は出ます。お茶を飲めばコップがテーブルに置かれ、郵便物はポストからダイニングに一時的にたまる。子どもがいれば、数分で床におもちゃが広がります。つまり「散らからない家」を目指すことは、現実的にはとても難しいことなんです。そこで考え方を変え、「散らからない家」ではなく「すぐ片付く家」をゴールにすると、ぐっとラクになります。たとえば、リビングにおもちゃ用のカゴを置いておけば、散らかっても寝る前に子どもと一緒にポイッと入れるだけ。散らかることを前提にしながら、“戻す動線”を短くしておくことが、ストレスのない片付けにつながります。

小さな習慣が大きな変化を生む

片付けというと「週末に一気にやろう」「大掃除のときにまとめて」と考えがちですが、実は毎日5分の小さな習慣の積み重ねが一番効果的です。たとえば、寝る前にリビングのテーブルをリセットするだけでも、翌朝の気分は大きく変わります。キッチンでも「調理が終わったら道具をすぐ洗う」「使わない調味料は引き出しに戻す」といった習慣を身につければ、シンクが物であふれることがなくなります。5分の積み重ねは一見小さくても、1週間で35分、1カ月で150分以上の片付け時間に。塵も積もれば山となるように、確実に生活の景色を変えてくれます。

家族も巻き込める仕組みづくり

「片付けなさい」と言っても、家族がなかなか動いてくれない…そんな悩みは多いものです。大切なのは「誰か一人が頑張るのではなく、家族全員で自然に片付けられる仕組み」を作ること。たとえば、子どもが自分で片付けやすい高さに収納ボックスを置く、ラベルをイラスト付きにするなど、工夫次第で“自分でできる環境”を整えることができます。夫には「リモコンはこのトレー」「郵便物はこのボックス」と決めてしまえば、自然と戻す習慣が身につきます。家族それぞれが“自分のものを自分で片付けられる”仕組みさえ作れば、片付けが一人の負担にならず、結果的に家全体が散らかりにくくなります。

片付けのハードルを下げることが大切

片付けが続かない理由は、「めんどくさい」から。だからこそ、いかにハードルを下げるかが大切です。たとえば、掃除用具を家中の1カ所にまとめるのではなく、各部屋に小さな掃除アイテムを置いておけば「気になったときにサッと拭く」が習慣になります。また、収納場所がパンパンだと戻すのが面倒になるので、あえて物を減らして“余白”をつくるのも効果的。書類なら「保管はこのファイルに入る分だけ」とルールを決めると、自然に整理が進みます。片付けやすい環境さえ整えば、無理なく日常の中で「きれい」が保てるようになります。

今からでもできる第一歩

片付けは大きな改革をしなくても、まずは「今日からできる小さな一歩」を取り入れるのが大切です。たとえば「歯磨きの後に洗面台を拭く」だけなら1分もかかりませんが、これを習慣にすることで水垢や汚れがたまらず、結果的に大掃除が不要になります。寝る前にダイニングテーブルをリセットする、玄関を出る前に靴をそろえるなど、1つ習慣ができると自然に他の場所にも広がっていきます。「やってみたら意外とラクだった」という感覚を積み重ねていくことが、片付けを続けられる秘訣です。

今日の小さな一歩が、明日の快適な暮らしにつながります。完璧を目指さず、「散らかるのは当たり前。でもすぐ片付けられる」そんな家を少しずつ作っていきましょう。

-120x68.png)